こんにちは、しけなぎです。

今日は、私が先日参加した防火防災管理者講習についてシェアしたいと思います。

この講習を受けることになったきっかけは、自分が住むマンションの防火防災管理者に任命されたためです。

このブログでは、実際に私が体験した防火防災管理者講習の流れ、受講する前に必要だった準備、具体的な講習内容、効果測定、そして受講後の感想などを詳しくお伝えします。

私の体験が、これから講習を受けようと考えている方々の役に立てば幸いです。

防火防災管理者講習とは?

防火防災管理講習は、火災を予防し、被害を最小限に抑えるために必要な知識と技能を習得する講習です。

受講者は、防火管理者または防災管理者の資格を取得し、建物の安全管理に貢献できます。

講習は、消防署によって実施され、東京都内では次の3カ所の講習会場でのみ提供されています。

- 開催場所

-

- 消防技術試験講習場(千代田区外神田4-14-4)

- 立川防災館(立川市泉町1156-1)

- 本所防災館(墨田区横川4-6-6)

- 日程

-

- 2日間(1日目 9:00~17:00、2日目 9:00~16:00)

- 開催日程:東京消防庁<試験・講習><防火管理講習・防災管理講習>

- 内容

-

- 座学

- 法令(消防法、建築基準法など)

- 防火管理(組織、計画、点検など)

- 防災管理(避難誘導、防災計画など)

- 消火設備

- その他

- 実技

- 消火器の使い方

- 避難器具の操作方法

- 応急手当

- 座学

- 受講料

-

- 5,500円(教材費)

- 受申込時には費用は発生しませんが、受講当日に教材費を支払い、教材を受け取ります。

- 申込方法

-

- インターネット: 東京消防庁 電子申請システム

- 郵送:申込書をダウンロードし、郵送

- 持参:各消防署、消防分署、出張所

- 申込期限

-

- 講習開始日の10日前まで

しけなぎ

しけなぎ受講の申込みは、平日も予想以上に埋まっているため、早めの予約をオススメします!

防火防災管理者講習の受講準備

講習当日は、以下のものを持参する必要があります。

- 受講票(事前に発行・送付されます)

- 筆記用具

- 教材費(5,500円)

- 身分証明書(顔写真付きのもの)

その他、講習中のメモ取りや効果測定の準備に便利な蛍光ペンや付箋などの文房具を持参することをお勧めします。

これらは、効果測定直前の復習にも役立ち、後で内容を振り返りやすくなります。

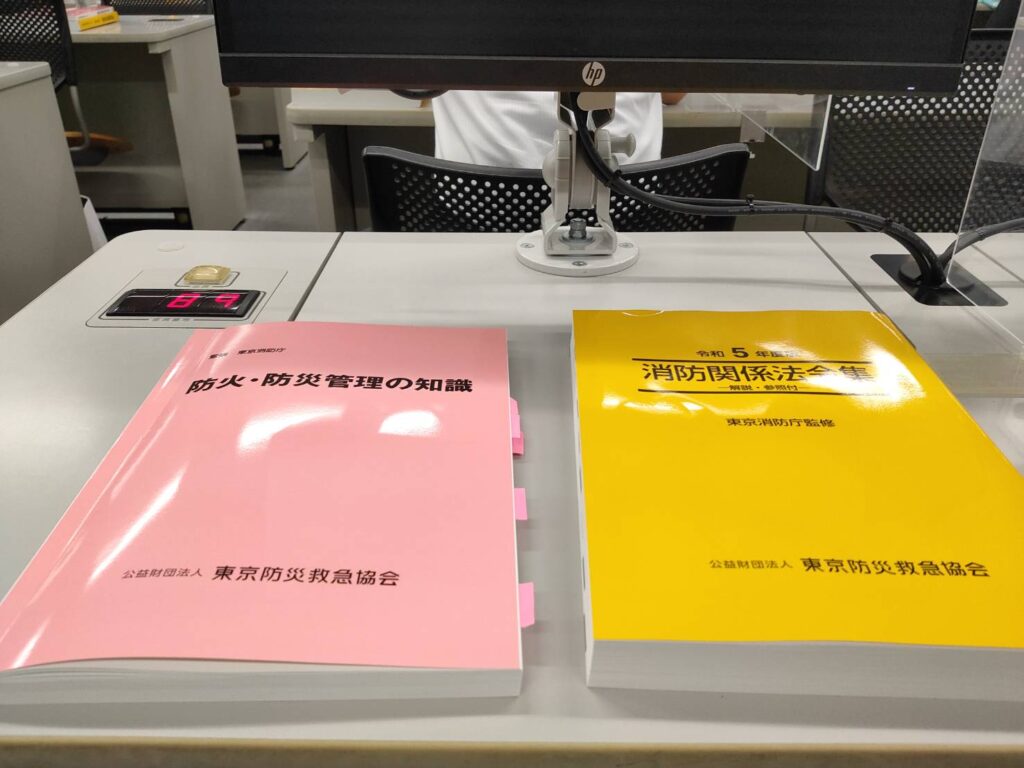

購入する教材は、A4サイズで3種類あり、いずれもかなり分厚くて重いです。

講習の初日には、教材を会場に置いて帰ることが可能ですが、講習の2日目終了時には、教材を含むすべての持ち物を持ち帰る必要があります。

そのため、リュックサックなど、荷物を容易に運べるバッグを持参すると便利です。

(教材を入れるためのビニール袋はもらえます。)

防火防災管理者講習の受講内容

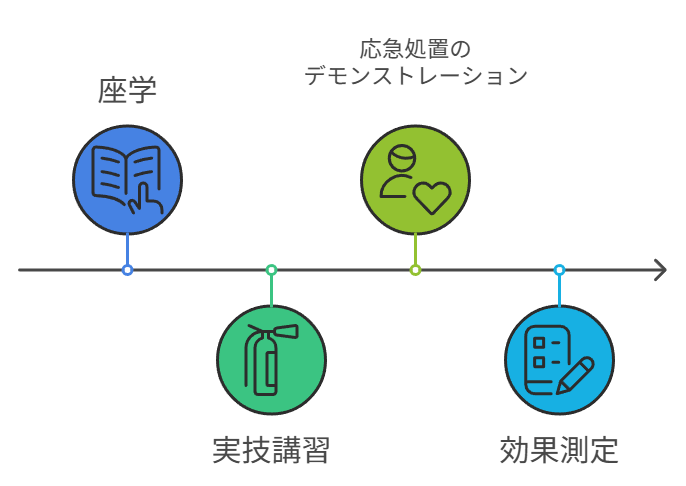

防火防災管理講習では、テキストを使用した座学に加えて、消火器や消火栓などの消防設備の操作方法や注意事項、三角巾を使った応急処置の方法など、実技講習も行います。

講習の締めくくりとして、効果測定と呼ばれるテストが実施されます。

座学

座学では、講師によるテキストの詳細な説明のほか、過去の火災に関する解説動画の視聴も含まれます。

一部の内容は退屈に感じられるかもしれませんが、火災事例の解説は衝撃的で学びが多いです。

講習中は、眠る、スマホやパソコンをいじるといった行為は禁止されており、違反した場合は教官から注意されます。実際に私が受講していた際も、注意されている人を見かけました。

効果測定に関しては、テストに出る重要な部分は講師が「ここがポイントです!」と強調してくれるので、蛍光ペンや付箋を用意しておくと、テスト直前や後の復習がしやすくなります。

座学の解説動画では、蝶野さんがナビゲーターを務め、楽しみながら学ぶことができます!

実技講習

実技講習では、教室を移動して消防設備の操作方法を学びます。

本所防災館を含む施設では、消火栓、消火器、スプリンクラー、二酸化炭素消火装置、警報管理装置など、さまざまな消防設備を直接見ることが可能です。

講師は基本的に、設備の操作方法を説明しながらデモンストレーションを行いますが、消火器に関しては実際に使用し、消火活動を模擬する実習が行われました。

実技講習ではまた、消防設備を誤って使用した場合の危険性や、設備の正しい使用方法を知らないと設備を停止できないというリスクについても学びます。

講習での説明には、効果測定で問われる内容も含まれているため、設備の操作方法や識別方法については特に注意して聞くことが重要です。

効果測定

防火防災管理講習では、2日目の講習終了時に「効果測定」と称されるテストが実施されます。

このテストは、20問の正誤問題が出題され、制限時間は20分となっています。

効果測定で合格基準に達しなかった場合は、補講を受けることになります。

講習中に十分な復習の時間が与えられないため、「ここがポイントです!」とマーキングした部分をテスト直前に再度確認する時間は殆どありませんでした。

ですが、座学で強調されたポイントは、テストに頻出するため、注意深く覚えておけば問題なく解けると思います。

また、いくつかの問題は一般常識で解ける問題もあるため、特に心配する必要はないと思います。

私が受けた際は、約200名の受講者がいましたが、補講を必要とした人は誰もいませんでした。

ですので、過度に緊張することなく、座学で指摘されたキーポイントを予め確認しておくだけで、十分かと思います。

講師が「ここがポイントです!」と強調したテキスト(防火・防災管理の知識)の部分をご紹介します。

- (P15)防火管理とは、このように火災発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限に止めるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することをいう

- (P22)防火管理の最終責任は管理権原者にあり、この会社的責任を果たすことが管理権原者の責務である

- (P34)消防計画は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況やその使用状況に応じ、管理権限者の支持を受けて作成及び変更する

- (P48)(4)防火管理者による防火管理業務

消防法第36条第2項により、防火管理義務対象物の管理権原者は、防災管理者に、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないことから、防災管理者と防火管理者は同一の者とする。 - (P67)最も危険なものはどんな火災でも多量に発生する一酸化炭素である。

一酸化炭素中毒では、軽い症状でもめまいや頭痛を起こし、中毒が進めば意識を失って死に至ることになる - (P90)防火管理者が防火管理に係る消防計画を充実すべき事項

エ 必要な検査内容等をまとめた検査表(チェック表)を作成し、点検整備を実施した場合は、その結果を記録保存して維持管理に活用する - (P92~93)設備の設置にあたっては、当該基準に従って設置し、周囲の可燃物から火災予防上安全な距離(隔離距離)を確保し、可燃物を周囲に残置しないよう整理及び清掃に務めることが必要となる。

- (P118)<自主点検のポイント>

⑤ 通路や階段等の避難施設に人が通れるという理由などで、段ボール箱等の物品等を放置していないか。 - (P119)≪防炎防火対象物≫

① 高層建築物(31mを超えるもの) - (P152)特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられている。

- (P195)地震が発生した場合、屋内収容物の転落・落下・移動により、負傷者や火災及び避難障害が発生するおそれがある。

- (P298)防災管理義務対象物の管理権原者は、1年に1回防災管理点検資格者に、防災管理上必要な業務や火災以外の災害の被害軽減のために必要な事項について点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することとされている。

- (P307)第2 違反対象物の公表制度の概要

都民が防火対象物を利用する際の判断に資するという目的のため、消防総監が防火対象物における違反を公表できる。(火災予防条例第64条の3)

上記のポイントを押さえれば、効果測定は比較的容易にクリアすることが可能です!

防火防災管理者講習の一日をレポート

私が受講したときの様子をお話ししますね。

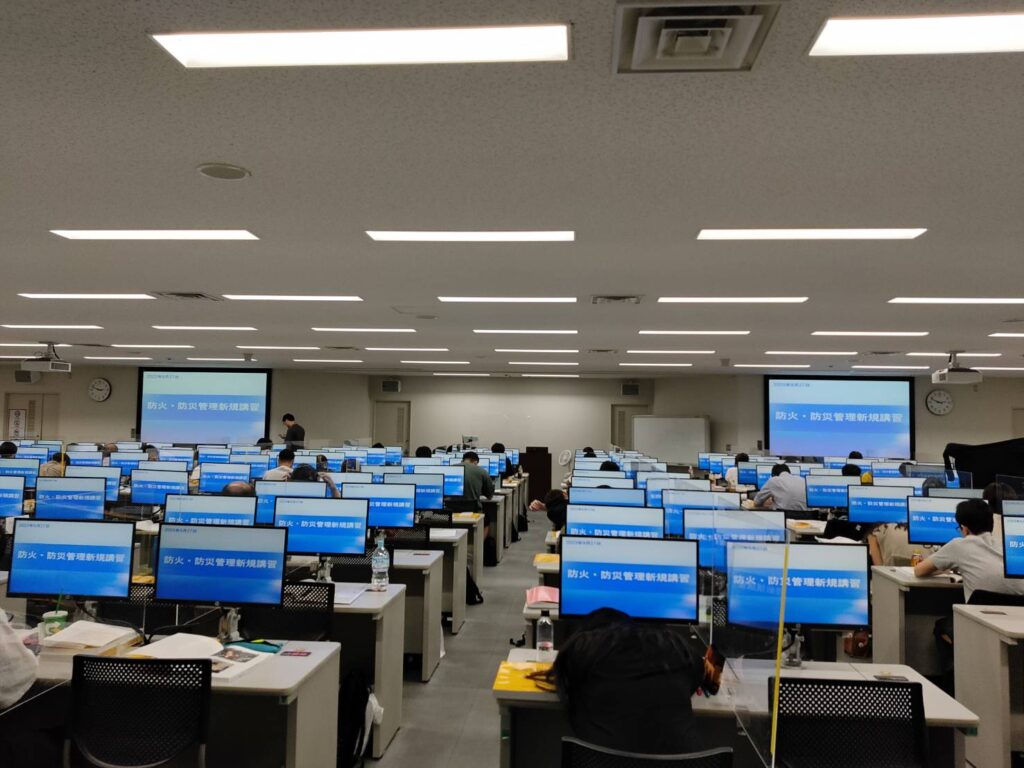

今回は秋葉原の消防技術試験講習場で講習を受けたのですが、思っていた以上に賑やかで驚きました。

朝9時からのスタートだったので、余裕を持って8時40分に到着したのですが、なんとエレベーターの前にはすでに行列ができていました。

「ギリギリに来るのはちょっと怖いな」と思ったので、少し早めに到着するのが安心かもしれません。

講習では座席が指定されているので、「どこに座ろう…」と迷う必要はありません。

ただ、出席確認は座席番号の上にあるボタンを押して行うシステムで、遅刻や途中抜けができない仕組みになっていました。

椅子は少し硬めで、長時間座っているとだんだんお尻が痛くなりそう…。

周りを見たら、座布団を持参している方がいて、「これ、いいアイデアだな!」と思いました。

トイレは朝の時間帯にかなり混雑していて、男女問わず列ができていました。

各階にトイレはあるのですが、混んでいる場合は別の階や近くのお店を利用するのもいいかもしれません。

お昼休みは12時から13時で、ランチタイムは近くのサラリーマンと重なるため飲食店がとても混みます。

エレベーターもかなり混雑するので、「どこでお昼を食べようか」を考えておくと良さそうです。

私は結局、飲食店を諦めてコンビニで軽食を買ったのですが、事前に用意しておけばもっと余裕を持てたかなと思いました。

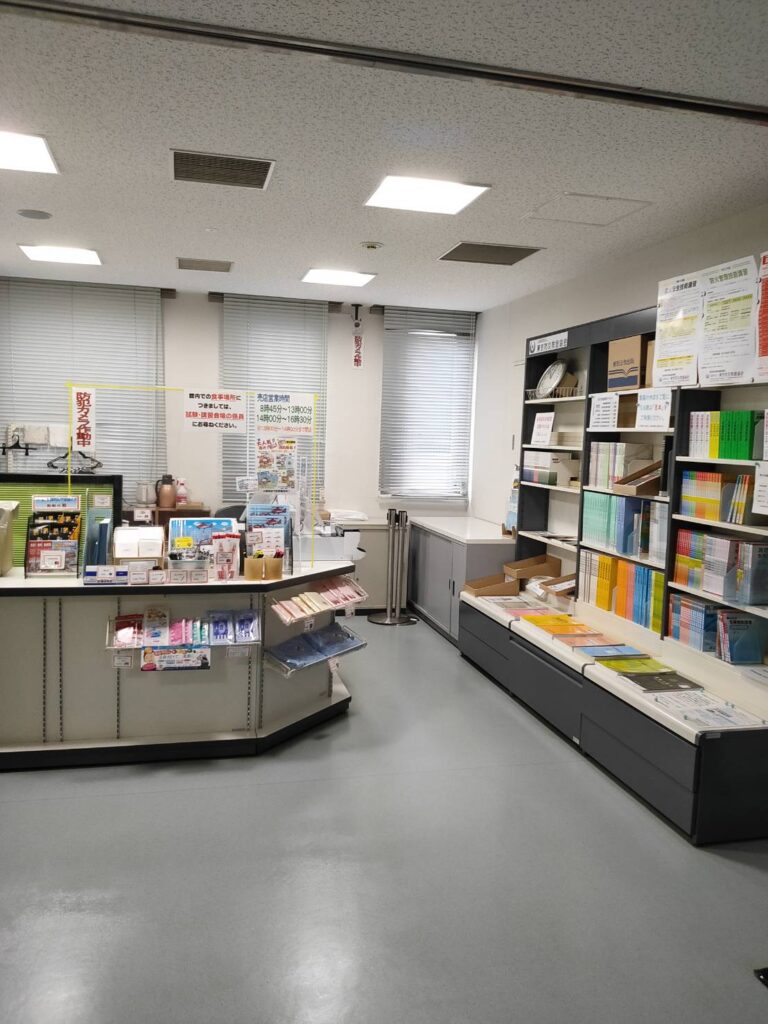

ちなみに、施設内にはちょっとした売店もあって、マスキングテープやキーホルダーなど可愛いグッズが置いてありました。

少し覗いてみたら思わず手に取ってしまいそうなものがいろいろあって、ちょっとした気分転換にも良さそうです。

まとめ

私が参加した防火防災管理講習は、とても充実していて学びの多い体験でした。

このブログでは、実際に受講したときの経験をもとに、講習の流れや準備、内容、さらには効果測定に向けたポイントまで、できるだけわかりやすくまとめてみました。

講習では、防火・防災の基本となる法律の知識から、消火器の使い方や応急手当の実技まで、幅広い内容が含まれていました。

特に実技は、「もしもの時に役立つかも」と感じる瞬間が多く、印象に残っています。

また、効果測定に関する説明も丁寧で、事前にポイントを押さえて準備しておけば安心してテストに臨めると感じました。

これから防火防災管理講習を受ける方にとって、このブログが少しでも役に立てば嬉しいです!

しっかり準備しておけば、講習は思った以上に楽しく学べるものなので、ぜひ良い心構えで臨んでみてくださいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!